| Fotokritik |

Timm Starl

Neue Fragen an alte Bilder

Konstruieren, Kommunizieren, Präsentieren

Bilder von Wissenschaft und Technik

hrsg. von Alexander Gall

(Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte, Neue Folge, Bd. 23)

Göttingen: Wallstein-Verlag, 2007

22,7 : 14,3 cm, 475 S., 141 teils farbige Abb.

Gebunden, Schutzumschlag

€ 49,-

Was hat Duchamp mit dem Deutschen Museum in München zu tun? Die Frage, die sich aus dem Titel des Beitrages von Steffen Bogen ergibt, hat mich veranlasst, die Lektüre der Anthologie an eben dieser Stelle zu beginnen. Ausgehend von der Tatsache, dass sich Marcel Duchamp von Juni bis September 1912 in der bayrischen Metropole aufgehalten hat, vermutet der Autor, neben den Kontakten mit Künstlerkollegen habe nicht nur der Besuch der Pinakothek und anderer Kunststätten auf dem Programm gestanden. Denn „ein Künstler, der die Grenzen zwischen, Kunst, Technik und Wissenschaft bearbeitet hat“ (351), wird doch wohl nicht am Deutschen Museum vorbei gegangen sein, zumal es bereits damals zu den Attraktionen der Stadt gezählt hat. Zwar gibt es keine diesbezüglichen Aufzeichnungen von Duchamp, doch findet sich in seinem Nachlass ein Katalog des Museums aus jener Zeit.

|

|

|

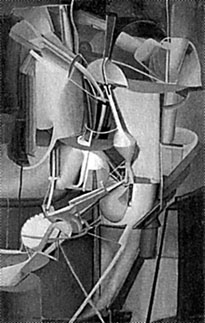

Marcel Duchamp: „Die Braut“,

Öl auf Leinwand, 1912 (S. 366) |

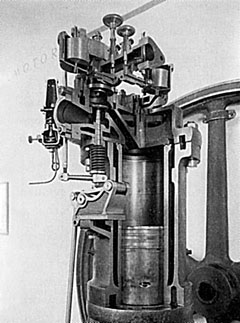

„Zylinder des Viertakt-Hochdruck-Benzinmotors

von Donat Banski“, 1894, im Schnitt“ (S. 371) |

|

Bogen fahndet nun im Œuvre des Künstlers nach Anhaltspunkten und findet solche in mehreren Arbeiten, insbesondere auch in einem der Hauptwerke, dem von 1915 bis 1923 entstandenen Großen Glas („La Mariée mise à nu par ses Célebitaires, même“). Deutlich zeichnen sich bereits in den Ideenskizzen Analogien ästhetischer Natur zu den technischen Zeichnungen, Arbeits- und Funktionsdiagrammen, die neben Maschinen und Geräten zu den Exponaten des Museums von Anfang an gehört haben, ab. Mit dem Blick des Ingenieurs zerlegt Duchamp den menschlichen Körper, wonach sich beispielsweise „Die Braut“ in dem Ölbild von 1912 als das „Innere eines aufgeschnittenen Motors“ (366) denken ließe. Und das „Fahrrad-Rad“ von 1913 könnte durchaus angeregt worden sein durch eine Reihe auf Wandsockel montierter Räder, mit denen das Museum unterschiedliche Bereifungen präsentiert hatte.

Im Fortschritt der Erörterungen verliert der mögliche Museumsbesuch Duchamps an Bedeutung zugunsten eines sich eröffnenden, anders gearteten Zugangs zu dessen Werk. Es wird befreit aus dem Netz ausschließlich kunsthistorischer Analysen und erfährt mit den transdisziplinären Ansätzen der Bildwissenschaften zusätzliche Interpretationen. Zugleich erweitert sich die Sicht auf das Museum, dessen Objekte nicht mehr allein aus dem Blickwinkel von Naturwissenschaften und Technik gesehen werden, sondern – enthoben aller funktionalen und örtlichen Zusammenhänge – wie frühe Beispiele der Konzeptkunst in neuem Licht erscheinen. Der Beitrag von Steffen Bogen erinnert mich an die gleichermaßen aufschlussreichen Überlegungen von Gabriele Werner zur Mathematik im Surrealismus aus dem Jahr 2002, die im übrigen eine Passage zu „Duchamps Arbeit am Mythos Mathematizität“ enthalten.

Der vorliegende Band begleitet die Dauerausstellung „Foto und Film“ des Deutschen Museums, die zwölf Beiträge resultieren aus Forschungsprojekten in deren Vor- und Umfeld. Beabsichtigt ist – so der Herausgeber einleitend – ein „Brückenschlag [...]: von der instrumentellen Konstruktion des wissenschaftlichen Bildes im Experiment über ihre – technisch vermittelte – Kommunikation und Zirkulation in der Öffentlichkeit bis hin zur Präsentation und Kanonisierung im Museum.“ (12)

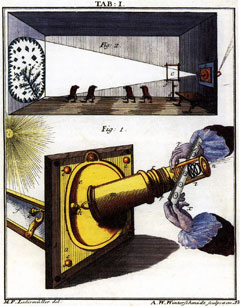

Peter Heering setzt sich mit dem Sonnenmikroskop auseinander, das im 18. Jahrhundert aufkommt und gleichermaßen die direkte Ansicht der Objekte durch das Mikroskop wie die Projektion auf einen Schirm erlaubte. Das Sonnenlicht wird mit einem Spiegel auf eine Linse gelenkt, von dieser auf das Objekt gebündelt, wonach eine weitere Linse dahinter die Vergrößerung gewährleistet. Das Gerät erlebt bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts neben dem Einsatz bei wissenschaftlichen Vorhaben auch öffentliche Vorführungen und findet Anklang, wird aber auch mit Kritik bedacht. Mit eigenen Experimenten unter Verwendung zweier Exemplare unterschiedlicher Bauart aus dem Museum untersucht der Autor, weshalb die einen die Bilder deutlich und schön fanden, während andere nicht mehr als die Schatten von Flöhen und anderen Insekten oder Pflanzenteilen zu erkennen vermochten. Zumal die Mikroskopiehistoriker immer wieder auf die Kritik eines Zeitgenossen von 1827 rekurrieren.

|

|

„Verwendung des Sonnenmikroskops“

(ohne weitere Angaben, S. 29) |

|

Die unterschiedliche Qualität resultiert ebenso aus der Art der Präparation, wie sie an dem verwendeten Mikroskop-Modell liegt, findet Heering heraus. Doch er bleibt nicht bei diesem Ergebnis stehen, sondern fragt nach dem Standort des Sonnenmikroskops innerhalb der visuellen Kultur jener Jahrzehnte vor und nach 1800. Dabei erkennt er einen wesentlichen Unterschied in der Wahrnehmung: Mit dem Blick ins Mikroskop wird „in die mikroskopische Welt heineingeschaut“, während bei der Projektion durch die Verdunklung „ein neuer Raum geschaffen“ wird (41), in dem das Publikum mit Bildern konfrontiert wird. In diesem Raum müssen die Wesen des Mikrokosmos weniger abstrakt erscheinen, können aber auch bedrohlich wirken, wenn sie dem Betrachter plötzlich gegenübertreten.

Leider führen die Überlegungen des Autors nicht bis zu den Aufzeichnungsverfahren, obwohl Humphry Davy bereits 1801 durch das Sonnenmikroskop vergrößerte Gegenstände auf lichtempfindlichem Papier abzubilden, wenn auch nicht zu fixieren wusste. W.H.F. Talbot 1836 und L.J.M. Daguerre 1838/39 sowie anderen gelangen schließlich haltbare Wiedergaben. Wenn sich aber zahlreiche Pioniere bereits in der Phase des Experimentierens um Reproduktionen von Vergrößerungen bemüht haben, deutet dies einerseits auf ein heftiges Interesse an den Erscheinungen einer unbekannten Welt. Die mikroskopischen Aufnahmen fungierten aber auch – analog den astronomischen – als Nachweis für die Existenz und das Aussehen der Gegenstände, die mit freiem Auge nicht wahrgenommen werden konnten. Denn es bestand ja kein Original in der Realität, mit dem die Bilder zu vergleichen gewesen wären. Das Foto bot die einzig authentische Ansicht, wie zuvor im Sonnenmikroskop die projizierte Ansicht als die ‘realere' empfunden worden ist. Diese Wiedergaben konditionierten das Publikum bereits auf die zukünftigen Sehweisen, bei denen in der Wirklichkeit der Bildbetrachtung das Reale der Vorbilder aufgeht.

Stefan Ditzen befasst sich ebenfalls mit der Mikroskopie, genau genommen mit der Prüfung der Präzision von Geräten. Gegen Ende des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts genügte es den Wissenschaftlern nicht mehr, Strukturen und Formen mikroskopischer Objekte in vielfacher Vergrößerung zu studieren, sondern zur Kommunikation der Ergebnisse bedurfte es einheitlicher beziehungsweise vergleichbarer Maßgaben.

In Stefan Siemers Übersicht „Luftbild und Kartographie um 1900“ geht es gleichfalls um die Erhöhung der Genauigkeit, hier bei der Herstellung von Landkarten. Erläutert werden nicht nur die Verbesserungen der fotogrammetrischen Techniken und ihrer Umsetzung in kartografische Darstellungen, sondern auch die Wechselwirkungen, wenn beispielsweise die Ausführung von Flugkarten mit Höhenlinien und Farbgebung sich an den Orientierungsbedürfnissen der Luftschiffer ausrichteten. Doch zeichnet sich eine Wendung in den Wahrnehmungsweisen ab: Hatte man mit dem Stereokomparator bereits Wiedergaben erreicht, die seinen Erfinder Carl Pulfrich 1902 angesichts der Aufnahme eines Gebirgszuges veranlasste, diesen „wie ein Modell vor sich liegen zu sehen, aber wie ein in allen Einzelheiten sorgfältig ausgearbeitetes plastisches Kunstwerk von höchster Vollkommenheit“ (85). So benötigte das Militär im Ersten Weltkrieg wieder Bilder, bei denen die dritte Dimension seine Bedeutung weitgehend einbüßte: Der Luftaufklärung ging es um die Position der feindlichen Stellungen und die Entfernung von den eigenen Geschützen. Der landschaftliche Raum des Kriegsschauplatzes erfuhr hinsichtlich seiner Verbildlichung eine Abstraktion, die gegenüber den vorhandenen technischen Möglichkeiten einen Rückschritt bedeutete. Wenn diese Sichtweise zu einem Gestaltungsmuster des Neuen Sehens der 1920er Jahre avancierte, so sollte es gleichfalls um Entfernungen gehen: Ihre Vertreter gingen auf Distanz zu den Dingen, an denen sie nicht Funktion und Gebrauchswert, sondern lediglich die Formen interessierten.

|

|

|

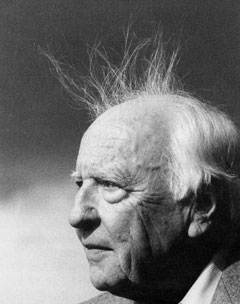

Julia Margaret Cameron: John Herschel,

1867,

nach einer Reproduktion von 1913 (S. 170) |

Bernd Hoffmann: Hans-Georg Gadamer,

1989 (S. 173) |

|

Am Beispiel der „Herschel-Porträts“ lässt sich der Wandel der Darstellungsformen, Reproduktionstechniken und Distributionswege von Wissenschaftlerbildnissen im Zuge des 18. und 19. Jahrhunderts aufzeigen. Andreas Kühne und Lisa Kirch beginnen bei einer für private Zwecke angefertigten Miniatur von William Herschel, weisen auf diverse Gemälde und Stichwiedergaben des Astronomen und seiner Schwester Caroline, die gleichfalls astronomische Studien betrieb, um zuletzt die Ölbilder, Zeichnungen und Fotografien mit Porträts von John Herschel anzusprechen. Dabei nimmt die bekannte Aufnahme von Julia Margaret Cameron von 1867 einen besonderen Rang ein, weil der Fotografin nicht an einem Repräsentationsbild, sondern an einem „Charakterbild“ gelegen war. Herschel gleicht eher „einem Seher und Propheten als einem Naturwissenschaftler“ (168), um nicht zu sagen: einem Astrologen. Solcherart Inszenierungen wurden in der Folge insbesondere bei jenen Wissenschaftlern gängig, deren Leistungen in ihrer Bedeutung für die Epoche und darüber hinaus dem Großteil der Bevölkerung schwer vermittelbar waren. Die ‘fliegenden' weißen Haare bekränzen bis heute geradezu auratisch die Köpfe prominenter Figuren von Einstein bis Gadamer.

Der mit rund 60 Seiten umfangreichste Text stammt von Dorothea Peters, die sich der Autotypie annimmt. Zu je einem Drittel enthält er einen Rekurs auf die Entwicklung der Bildwünsche und -produktion ab dem 18. Jahrhundert bis zu den fotografischen Reproduktionsverfahren um 1880, die Beschreibung der einzelnen Schritte der Erfindung durch Georg Meisenbach sowie nachfolgender Verbesserungen, schließlich einen Überblick zur Anwendung des Druckverfahrens in diversen Bereichen und Medien bis um 1900. Der so detailreiche wie stringent argumentierende und gut lesbare Text ist allerdings spärlich illustriert, wobei vor allem autotypische Reproduktionen für wissenschaftliche Veröffentlichungen gut in das Konzept des Bandes gepasst hätten.

Am Beispiel der Bildersammlung von Otto Bettmann – angelegt im Deutschland der 1930er Jahre, nach seiner Emigration in den USA um Bildarchive und Dokumentationen erweitert und 1995 an die Firma Corbis des Bill Gates verkauft – zeigt Cheryce Kramer die Gebrauchsweisen und Verwertungsaktivitäten des Gründers bis zu den Strategien des heutigen Besitzers auf. Dieser lagerte den Bestand 2002 in einem Salzstock, weshalb jeglicher Zugriff auf jene rund 1,3% der Bilder, die zuvor digitalisiert worden sind, reduziert ist. Bemerkenswert neben der Archivgeschichte sind die Herausgabe des Portable Bettmann 1966, eines Buches mit 3.669 Illustrationen auf 334 Seiten: eine „surrealistische Enzyklopädie“ (277) mit zahlreichen Querverweisen und den Möglichkeiten einer assoziativen Durchforstung, sowie die aktuellen Praktiken der Bildlizenzierung durch die großen Unternehmen, die jedoch immer mehr von Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen übernommen werden.

Eine Autorin und ein Autor beschäftigen sich mit der öffentlichen Präsenz von Fotografien und Grafiken jüngeren Datums, nämlich Martina Hessler mit der „Doppelhelix-Struktur als kulturelle Ikone“ (291) und Jochen Hennig mit dem „Konzept der Ausstellung ‘Atombilder'“ (435), die 2007/08 im Deutschen Museum stattgefunden hat.

Die 324 Technik- und Industriegemälde, die das Deutsche Museum besitzt, haben Eva A. Mayring angeregt, deren Verwendung als Exponate nachzugehen. Diese entfalteten in dem kunstfernen Ambiente eine besondere Wirkung, wie andererseits die technischen Objekte und Arbeitssituationen in einer Fabrik zum Gegenstand der Kunst erhoben wurden. Nicht zuletzt ermöglichen die Ölbilder die Darstellung von Arbeit sowie das Nebeneinanderstellen von historisch oder örtlich auseinander liegenden Ereignissen. Dass der Bestand von 149 Gemälden im Jahr 1924 sich bis 1944 auf 324 erhöht hat, verwundert. Denn die meisten entstanden als Auftragsarbeiten und waren sicherlich erheblich teurer als Fotografien, die in jenen Jahrzehnten – spätestens in den 1930er Jahren – andernorts in mehrere Meter großen Abzügen und Montagen zur Verfügung standen. Damit hätten sie gleichermaßen Verwendung finden können wie die meist großformatigen Gemälde. Die Überlegung der Ausstellungsmacher könnte gewesen sind, dass die Fotografie wegen der fehlenden Farbigkeit, aber auch der geringeren Wertschätzung als Kunstprodukt keinen dermaßen starken Kontrast zu den technischen Exponaten versprach und diese damit weniger stark zur Geltung hätte kommen lassen.

|

|

|

Otto Bollhagen: „Neuere mechanische Werkstätte

für die Bearbeitung schwerster Schmiede- und

Gußstücke“, 1924, Öl auf Leinwand (S. 324) |

„Wilhelm Kranz: „Ideale Mondlandschaft“,

1919, Öl auf Leinwand (S. 335) |

|

Für wertvoll erachte ich, dass Heike Weber ein Projekt der 1930er Jahre vorstellt, das der Museumsgründer Oskar von Miller initiiert hatte, dem aber kein Erfolg beschieden war. Zumal die Geschichte der gescheiterten Möglichkeiten, der Zensuren und Missgriffe ohnehin allzu selten aufgegriffen wird. Hier handelt es sich um rund 150 thematisch angelegte Bildermappen mit je 50 bis 100 eingeklebten Fotografien, die das Repertoire der Ausstellung dahingehend erweitern sollten, als schwer verständliche Erfindungen, komplizierte Arbeitsvorgänge, nicht verfügbare Maschinen und Geräte in Bildern und Bildstrecken anschaulich gemacht wurden. Die Fotoalben waren Unikate und nur in der Bibliothek des Hauses zugänglich. Das Projekt, 1933 gestartet, wurde zuletzt 1936 erweitert und nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weiter geführt, zumal andere Vermittlungsformen aufkamen, und heute arbeitet man, nachdem sich nur mehr ein Teil erhalten hat, an der Rekonstruktion der Mappen.

Die Präsentation musste allerdings bereits zu seiner Zeit als nicht zeitgemäß angesehen werden. Möglicherweise lag die Ablehnung des Publikums daran, dass die Besucher ihren Gang durch die Schauräume nicht unterbrechen wollten, um sich in einer ungewohnten Umgebung auf eine Darbietung einzulassen, die wiederum einen anderen Zugang zu den Informationen erforderte. Diese Unlust erinnert mich an die in den letzten Jahrzehnten zunehmenden Vorführungen von Videoarbeiten innerhalb einer Fotoausstellung, was zahlreiche Besucher nach anfänglichem Interesse häufig dazu motiviert, auf die Sichtung weiterer Filme zu verzichten.

Die zur Debatte stehende Publikation behandelt exemplarisch verschiedene Aspekte der Bild- und Museums-, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte und erweist sich mit der Vielfalt der Themen und der Vielschichtigkeit des Zugangs als ungemein anregend. Insofern wünscht man ihm größtmögliche Verbreitung, vor allem auch über jene Kreise hinaus, die sich mit Museumsproblemen, technischem und wissenschaftlichem Bildmaterial auseinandersetzen – oder anders: Besonders solchen Personen, die allzu sehr im Bannkreis einer Institution, des Faches oder anstehender Aufgaben gefangen sind, ist das Buch zu empfehlen.

Zitierte Literatur

Gabriele Werner, Mathematik im Surrealismus. Man Ray – Max Ernst – Dorothea Tanning , Marburg: Jonas, 2002, S. 100-102.

Die Abbildungen sind Wiedergaben aus dem besprochenen Band.

Februar 2008

................................................................................................................................................................

© Timm Starl 2008

PDF - 1,6mb

nach oben

|

| zurück |

|